Pedro França

Rio de Janeiro/Brasil, 1984

Pedro França

Pedro França atua como artista e professor. Fez mestrado em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Leciona regularmente no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP) e no Instituto Tomie Othake (SP). Trabalha como artista desde 2011, produzindo desenhos, filmes e instalações. Participou de exposições individuais e coletivas em instituições como Centro Cultural de São Paulo, Oficina Oswald de Andrade, Galeria Millan, entre outros.

Felipe Kaizer entrevista Pedro França

Felipe Kaizer: Suas caixas de luz surgem na sequência de trabalhos de grandes dimensões. Todos eles tensionaram os limites dos espaços que ocuparam. Mas no seu ateliê esses dispositivos tinham ainda outra relação com o entorno: conviviam com muitos desenhos, de vários tamanhos. Por que, apesar da escala variada da sua produção cotidiana, até agora você expôs quase exclusivamente obras grandes?

Pedro França: O que faço todos os dias no ateliê é desenhar. O desenho me põe quente, atento a tudo que está em volta. É uma forma de pensar, de tocar em problemas de natureza formal, temática e processual que mais tarde se desenvolvem em projetos de outra escala. Acho que todos os trabalhos grandes são desdobramentos de uma lógica de desenho. Meu "cinema" (homeroadmovie, 2012) tem vários começos, caracterizados por pequenos exercícios: uma série de desenhos de um cone de projeção, a exploração de alguns materiais, como carvão, cera e óleo, a tentativa de fazer um fac-símile da persiana de casa etc. Esses exercícios geraram trabalhos menores que não foram expostos porque suspeito da lógica de “varejo”. Essas iniciativas dispersas no ateliê precisam constituir no fim um corpo autônomo, capaz de ficar de pé por si só. As obras que vão para o mundo são resultado de processos longos.

Agora, é evidente que esse tipo de autonomia não é uma questão de tamanho. Trata-se de certa coesão. De qualquer forma, quero que os trabalhos excedam uma escala doméstica. Para mim é importante trabalhar numa escala arquitetônica, pública, capaz de provocar uma experiência imersiva, próxima da escala de equipamentos como cinema e outdoor. Tenho em mente murais mexicanos, painéis do Palácio Capanema e da Igreja da Pampulha, vitrais, afrescos e outras formas agigantadas de produção de imagens.

FK: No seu caso, a maturação de um “corpo autônomo” exige um desenvolvimento projetual. No entanto, a execução desses projetos precisa ser sua, do mesmo modo que os desenhos não podem ficar a cargo de outra pessoa. Há então uma confluência de dois tipos de desenho: um do projeto da obra e outro da própria obra. O segundo tipo trai a pureza do primeiro, mas os traços da construção manual são, por fim, esseciais às obras.

PF: Certamente. Há uma confusão entre o desenho como projeto e como ato físico. Até agora os trabalhos exigiram que fosse eu o responsável por sua execução —em função de decisões que vêm do contato intuitivo com o material e da infraestrutura no momento ao meu dispor—, mas minha adesão a essa forma de trabalho não é ideológica. Não acredito que a manualidade traz autenticidade. Acredito no poder que advém de uma relação tensa com um meio. Independente das estratégias empregadas, o mais importante é a existência de uma energia concentrada.

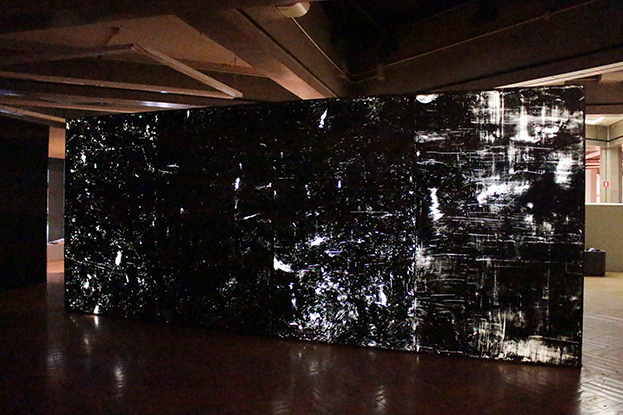

A rotina de ateliê produz um acúmulo de matéria-prima para as obras. Grande parte é lixo. Mas, quando tenho muita coisa concentrada, é só riscar um fósforo que algo lambe. As caixas de luz surgiram assim: eu estava fazendo desenhos com grandes áreas de preto —baseados em fotografias de florestas que fiz em minhas andanças— enquanto tinha em mente os backlights de anúncios em lojas, em especial um vizinho ao ateliê e próximo a um matagal. Além disso, tinha o acrílico imundo das minhas mesas de luz para fotografia e uns desenhinhos colados contra a luz na janela.

FK: Na busca por matéria-prima para as obras dentro e fora do ateliê, há um fascínio por determinadas estruturas e o modo como articulam luz, proporção e distância. É injusto dizer que afinal os backlights constituem uma obra formalista?

PF: Não, é formalista sim! Acredito que o problema com esse termo é que, repetido infinitamente, ele perdeu sua capacidade de significar; evoca fantasmas longínquos de seres que não andaram por essas terras. No neoconcretismo, por exemplo, não havia contradição entre pensamento formal e questões como a da participação. Para os formalistas russos, “forma” era uma estrutura geradora, ou seja, uma unidade que cria os próprios parâmetros de desenvolvimento. Nesse sentido, a caixa de luz pode ser uma forma: algo que sugere derivações, declinações, inversões ou combinações de si mesma.

FK: Mas a caixa de luz é mais do que uma estrutura que possibilita múltiplas variações sintáticas; ela é, sobretudo, um dispositivo para o olhar. Somado isso ao índice da mão do artista, não é possível reconhecer nessa obra uma dimensão aurática?

PF: Sim, mas até certo ponto. As caixas parecem reprodutíveis; suas placas poderiam ser descartadas ou refeitas. Trata-se de uma coreografia aberta, uma partitura com espaço para improviso. Por outro lado, há de fato um valor de culto associado a elas —isso porque foram concebidas para uma peça da Cia Teatral Ueinzz, chamada Cais de ovelhas. Uma caixa menor foi usada no cenário: ficava apagada como um tapume negro na maior parte da apresentação e se acendia na cena final, quando os atores imitam animais por um tempo indefinido.

Essa é a dimensão aurática que me interessa. Vejo essas caixas como um acessório ao ritual presencial do teatro, que possui a energia de acontecimento único. Cada vez mais me interesso por produzir trabalhos que cheguem depois ao lugar da arte; que “arte” seja entendida como um dos momentos de sua existência.