Josué Mattos

Durante dois anos, dois meses e dois dias, a partir da data que dá título a este texto, Henry David Thoreau retirou-se do ambiente em que se encontrava desde que nasceu para exercitar uma vida sem grandes confortos, pelo menos no que concerne àqueles relativos ao que a sociedade da época mantinha ou aspirava. Algo que de lá para cá teria sido intensificado por hábitos que redesenharam a identidade do sujeito moderno, com ofertas e promessas pseudoemancipadoras veiculadas pela sociedade de consumo, que há décadas não faz outra coisa senão estimular o aumento da hipoteca (1) de seus protagonistas. E que os transforma incessantemente em corpos midiáticos, cujo valor de uso, especulativo, envolve-os em um ritmo de vida frenético. Tendo o consumo como modus operandi e legítimo substituto da moral instaurada para normatizar as relações sociais e a apreensão do real, a sociedade atual vê-se cada vez mais envolvida em complexidades decorrentes do modo atrapalhado com que o sujeito lida com o desejo, o seu e o do outro. Neste quadro, Experiência de desaceleração, do artista Bruno Kurru, transparece o interesse pela obra de Thoreau ao se aproximar dela para contrapor a norma estagnante. Que aparece em toda parte como bombas, participantes ativas do processo de castração do sujeito, de sua individualidade constituinte. Por isso, o que está em jogo aqui é quase um grito pela singularidade, em detrimento de um processo impessoal que paira nos ares e que impossibilita, em muitos casos, a efetivação de relacionamentos estáveis. Obviamente, não se trata de individualidade egoísta, que definha inclusive a possibilidade de autorrelacionamento, o que ocorre quando o sujeito não consegue sequer conviver consigo. Daí a presença do retrato do autor na exposição. Antes de tudo, essa presença frontal procura resguardaro que de individual há em cada um. O retrato de Thoreau presente na exposição não seria outra coisa senão a escrita compactuada pelo artista daquilo que, em Walden, é percebido como os valores essenciais da vida. E, sobretudo, é o que relembra o direito à vida, porque é fato que não basta respirar e sentir o corpo pulsante para experimentá-la. E o mesmo ocorre com os desejos. Não basta tê-los.

Em O observador mede a profundidade da sua própria natureza, uma densa floresta com um lago ao primeiro plano ― uma espécie de Walden reconstituída a partir da paisagem criada pelo artista durante a leitura da obra homônima (2) ― divide a superfície com situações que sugerem desvios de significados desse lugar que se constitui porelementos de grande ambiguidade. Sobretudo quando o observador é levado a passar pela obra, a atravessá-la. O que indica que o grau de medição da natureza não é ileso e independente das variadas condições a que ele é submetido. Condição essa, não sem certa complexidade, construída e mantida por cada um enquanto o Tempo lhe concede tempo. Isso porque tal confronto pode envolvê-lo em algo tão complexo quanto pode ser o contato concomitante com o sublime, com o belo, com a selvageria, com a perda de direção e com o perigo iminente do encontro com o predador. Por isso, tudo parece indicar que o mais valioso é passar por ali, atravessar essa densa floresta da ambiguidade. Porque nessa condição, no lugar em que o sublime se encontracom o perigo iminente, há o que Kafka chama, em A Construção (1923), de adversários incontáveis; nesse sentido, “poderia acontecer que, fugindo de um inimigo (...)”, o sujeito se visse envolvido “nas garras de outro”, conforme conclui o protagonista do conto:

“E não são apenas os inimigos externos que me ameaçam. Há também os que vivem dentro do chão. Nunca os vi ainda, mas as lendas falam a seu respeito e eu creio firmemente nelas. São seres do interior da terra e nem a saga consegue descrevê-los. Até quem foi vítima deles mal pôde enxergá-los; eles chegam, ouve-se o arranhar das suas unhas logo embaixo de si na terra, que é seu elemento, e já se está perdido. Aqui não importa que se esteja na própria casa, pois o fato é que se está na casa deles.”

E se desacelerar implica, em certo grau, mover-se, produzir e criar alternativas para conviver com as contingências próprias à existência, é fato que a ideia rasa de desaceleração e de retiro pode tender à inação, à fuga e à fortaleza, sobretudo na mente do sujeito interessado em encontrar o pote de ouro para então esquivar-se de qualquer responsabilidade civil e social. Mas é necessário que essa ideia seja descartada de imediato por aqui, caso contrário o exercício e a experiência em jogo na exposição podem vir a ser apenas outra abstração estéril. Porque o que conta aqui é a possibilidade de perenizar ações que não desencadeiem, exclusivamente, frutos inconsequentes. Trata-se de ideias simples, carregadas de significados complexos, porém não complicados. É uma pessoa descobrindo seu reflexo, aquilo que o constitui historicamente. De frente para o espelho, o corpo escreve e é escrito pela história, que anuncia a sua finitude, também histórica, desde sempre. Algo que perdura, aqui e agora. E ao mesmo tempo em que descobre parte de si, percebe o caráter mutante do corpo, o que naturalmente engendra e exige uma relação de parentesco e de propriedade. O fato é que o contato com o espelho passa a ser o meio de perceber que aquilo que possuímos não é o que somos. É o momento do encontro com o vidente e com o visível, conforme sugere Jacques Derrida em pensar em não ver (3) . É quando o observador, aqui representado, precisa escolher entre estabelecer contato com aquilo que o define como indivíduo social ou com aquilo que o desenha ontologicamente, já que as duas coisas, embora caminhem juntas por algum tempo, são raramente percebidas simultaneamente. Na Experiência de desaceleração há alguma coisa próxima ao que Derrida chama de invisibilidade do visível, quando diz que “o que torna visíveis as coisas visíveis não é visível, dizendo de outro modo, a visibilidade, a possibilidade essencial do visível não é visível (4). E, embora seja invisível, assim como muitas coisas físicas o são, sem com isso perderem suas qualidades intrínsecas, a possibilidade essencial do visível estrutura o espaço com setas que definem o fluxo do mundo. Isso aparece na exposição com o texto o ar está cheio de setas invisíveis. Transcrito na parede como um esboço acompanhado de outros tantos traços e rabiscos aleatórios, instalados em virtude daqueles que compõem os quadros da exposição, eles se mostram como rastro e ruído, texto e imagem. E acabam por evocar a invisibilidade da estrutura que desenha na matéria o ritmo das coisas. Há nessa frase e nesses rabiscos indicações de alternativas e de trajetos, mas tudo levaria a crer que para experimentá-los seria preciso conviver simultaneamente com o real contingente e com a possibilidade essencial do visível. Com isso, para transitar no mundo, faz-se necessário conhecer suas setas indicativas invisíveis, capazes de redefinir a nossa relação com o visível.

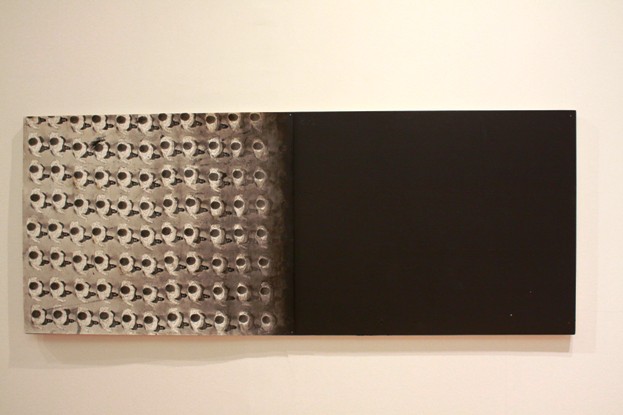

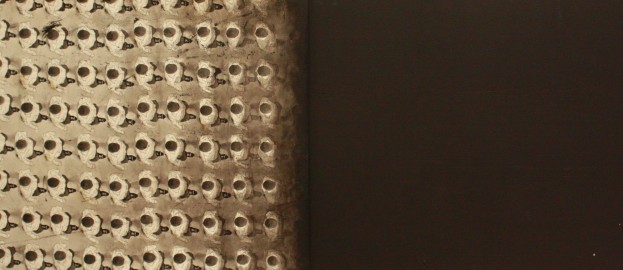

Por outro lado, em Várias histórias e o mesmo enredo, a repetição do sujeito-objeto parece aludir ao processo viral de normatização do desejo e de suas consequências revestidas por sequelas dificilmente transponíveis. Massificar os desejos do sujeito significa destituir o seu direito civil, sem o qual ele não pode exercer, nem manter e cultivar a sua singularidade intrínseca. O que viria a ser―apesar de certas setas indicarem caminhos e modos de agir no mundo, até porque o nosso controle por aqui é extremamente restrito ― a única maneira de o observador situar-se, de ser singular-plural, conforme evoca Jean-Luc Nancy quando pensa o indivíduo como aquele que, embora sendo um, não o é sem o “com”. Em outras palavras, ser implica “ser com” (5). Implica relacionar-se, “com” o outro e “com” o mundo. Ou, ainda, implica relacionar-se consigo mesmo, percebendo o corpo e o que o constitui como diferentes seres abrigando outro: ...E agora, em qual nível de você, de nós, você nos conduziu? ― é o sujeito falando consigo, ao mesmo tempo em que reconhece a pluralidade que o constitui. A exposição parece apontar com uma seta mais ou menos invisível para a urgente e flagrante necessidade de reescrever os enredos herdados passivamente da história hegemônica, ultrajante, descabida e ignóbil, que continua a moldar o indivíduo para que ele seja mais um dado nas estatísticas socioeconômicas.

Assim, caso a passagem pela exposição, cheia de aparentes contradições visuais, fosse reduzida a um plano elementar que estimula a inação, ela inviabilizaria qualquer leitura minimamente interessante para a formação do indivíduo em sua esfera civil, psíquica e espiritual, o ponto de encontro de diferentes obras do artista. Semelhante a arquiteturas labirínticas, orgânicas e edificadas, construídas por uma densa floresta e por espaços urbanos com reflexos desnorteadores, habitados por um emaranhado de pessoas semelhantes umas as outras ― que se dirigem ao informe, ao estado suicida, morto-vivo ―, Experiência de desaceleração é um estudo sobre o que está em jogo no momento em que o observador estabelece contato com o mundo; em que percebe que a observação é também um modo de com ele interagir. E quando dá-se conta que não há uma coisa sem outra, neste momento se efetiva a sua relação com o simbólico, que já está dado, mas nunca inteiramente apreendido. Trata-se, também, de pensar o momento derradeiro, em que não temos duas alternativas: é “isso ou isso”. Quando o nosso tempo histórico acaba. A exposição reflete também sobre os desejos avassaladores que, por mais exauridos que tenham sido, sempre rebrotam, desencadeando um convívio com a natureza que acaba por desenhar no finito um desejo angustiante de infinito, a maior inconsistência que possa existir na relação com o mundo. Em Redefinição de limites, algo dessa natureza está em questão; afinal, arrancar os pés do chão é desacelerar. E, ao mesmo tempo que desacelera, porque reestrutura os desejos, permite voos altos à velocidade da luz.

Em O observador mede a profundidade da sua própria natureza, uma densa floresta com um lago ao primeiro plano ― uma espécie de Walden reconstituída a partir da paisagem criada pelo artista durante a leitura da obra homônima (2) ― divide a superfície com situações que sugerem desvios de significados desse lugar que se constitui porelementos de grande ambiguidade. Sobretudo quando o observador é levado a passar pela obra, a atravessá-la. O que indica que o grau de medição da natureza não é ileso e independente das variadas condições a que ele é submetido. Condição essa, não sem certa complexidade, construída e mantida por cada um enquanto o Tempo lhe concede tempo. Isso porque tal confronto pode envolvê-lo em algo tão complexo quanto pode ser o contato concomitante com o sublime, com o belo, com a selvageria, com a perda de direção e com o perigo iminente do encontro com o predador. Por isso, tudo parece indicar que o mais valioso é passar por ali, atravessar essa densa floresta da ambiguidade. Porque nessa condição, no lugar em que o sublime se encontracom o perigo iminente, há o que Kafka chama, em A Construção (1923), de adversários incontáveis; nesse sentido, “poderia acontecer que, fugindo de um inimigo (...)”, o sujeito se visse envolvido “nas garras de outro”, conforme conclui o protagonista do conto:

“E não são apenas os inimigos externos que me ameaçam. Há também os que vivem dentro do chão. Nunca os vi ainda, mas as lendas falam a seu respeito e eu creio firmemente nelas. São seres do interior da terra e nem a saga consegue descrevê-los. Até quem foi vítima deles mal pôde enxergá-los; eles chegam, ouve-se o arranhar das suas unhas logo embaixo de si na terra, que é seu elemento, e já se está perdido. Aqui não importa que se esteja na própria casa, pois o fato é que se está na casa deles.”

E se desacelerar implica, em certo grau, mover-se, produzir e criar alternativas para conviver com as contingências próprias à existência, é fato que a ideia rasa de desaceleração e de retiro pode tender à inação, à fuga e à fortaleza, sobretudo na mente do sujeito interessado em encontrar o pote de ouro para então esquivar-se de qualquer responsabilidade civil e social. Mas é necessário que essa ideia seja descartada de imediato por aqui, caso contrário o exercício e a experiência em jogo na exposição podem vir a ser apenas outra abstração estéril. Porque o que conta aqui é a possibilidade de perenizar ações que não desencadeiem, exclusivamente, frutos inconsequentes. Trata-se de ideias simples, carregadas de significados complexos, porém não complicados. É uma pessoa descobrindo seu reflexo, aquilo que o constitui historicamente. De frente para o espelho, o corpo escreve e é escrito pela história, que anuncia a sua finitude, também histórica, desde sempre. Algo que perdura, aqui e agora. E ao mesmo tempo em que descobre parte de si, percebe o caráter mutante do corpo, o que naturalmente engendra e exige uma relação de parentesco e de propriedade. O fato é que o contato com o espelho passa a ser o meio de perceber que aquilo que possuímos não é o que somos. É o momento do encontro com o vidente e com o visível, conforme sugere Jacques Derrida em pensar em não ver (3) . É quando o observador, aqui representado, precisa escolher entre estabelecer contato com aquilo que o define como indivíduo social ou com aquilo que o desenha ontologicamente, já que as duas coisas, embora caminhem juntas por algum tempo, são raramente percebidas simultaneamente. Na Experiência de desaceleração há alguma coisa próxima ao que Derrida chama de invisibilidade do visível, quando diz que “o que torna visíveis as coisas visíveis não é visível, dizendo de outro modo, a visibilidade, a possibilidade essencial do visível não é visível (4). E, embora seja invisível, assim como muitas coisas físicas o são, sem com isso perderem suas qualidades intrínsecas, a possibilidade essencial do visível estrutura o espaço com setas que definem o fluxo do mundo. Isso aparece na exposição com o texto o ar está cheio de setas invisíveis. Transcrito na parede como um esboço acompanhado de outros tantos traços e rabiscos aleatórios, instalados em virtude daqueles que compõem os quadros da exposição, eles se mostram como rastro e ruído, texto e imagem. E acabam por evocar a invisibilidade da estrutura que desenha na matéria o ritmo das coisas. Há nessa frase e nesses rabiscos indicações de alternativas e de trajetos, mas tudo levaria a crer que para experimentá-los seria preciso conviver simultaneamente com o real contingente e com a possibilidade essencial do visível. Com isso, para transitar no mundo, faz-se necessário conhecer suas setas indicativas invisíveis, capazes de redefinir a nossa relação com o visível.

Por outro lado, em Várias histórias e o mesmo enredo, a repetição do sujeito-objeto parece aludir ao processo viral de normatização do desejo e de suas consequências revestidas por sequelas dificilmente transponíveis. Massificar os desejos do sujeito significa destituir o seu direito civil, sem o qual ele não pode exercer, nem manter e cultivar a sua singularidade intrínseca. O que viria a ser―apesar de certas setas indicarem caminhos e modos de agir no mundo, até porque o nosso controle por aqui é extremamente restrito ― a única maneira de o observador situar-se, de ser singular-plural, conforme evoca Jean-Luc Nancy quando pensa o indivíduo como aquele que, embora sendo um, não o é sem o “com”. Em outras palavras, ser implica “ser com” (5). Implica relacionar-se, “com” o outro e “com” o mundo. Ou, ainda, implica relacionar-se consigo mesmo, percebendo o corpo e o que o constitui como diferentes seres abrigando outro: ...E agora, em qual nível de você, de nós, você nos conduziu? ― é o sujeito falando consigo, ao mesmo tempo em que reconhece a pluralidade que o constitui. A exposição parece apontar com uma seta mais ou menos invisível para a urgente e flagrante necessidade de reescrever os enredos herdados passivamente da história hegemônica, ultrajante, descabida e ignóbil, que continua a moldar o indivíduo para que ele seja mais um dado nas estatísticas socioeconômicas.

Assim, caso a passagem pela exposição, cheia de aparentes contradições visuais, fosse reduzida a um plano elementar que estimula a inação, ela inviabilizaria qualquer leitura minimamente interessante para a formação do indivíduo em sua esfera civil, psíquica e espiritual, o ponto de encontro de diferentes obras do artista. Semelhante a arquiteturas labirínticas, orgânicas e edificadas, construídas por uma densa floresta e por espaços urbanos com reflexos desnorteadores, habitados por um emaranhado de pessoas semelhantes umas as outras ― que se dirigem ao informe, ao estado suicida, morto-vivo ―, Experiência de desaceleração é um estudo sobre o que está em jogo no momento em que o observador estabelece contato com o mundo; em que percebe que a observação é também um modo de com ele interagir. E quando dá-se conta que não há uma coisa sem outra, neste momento se efetiva a sua relação com o simbólico, que já está dado, mas nunca inteiramente apreendido. Trata-se, também, de pensar o momento derradeiro, em que não temos duas alternativas: é “isso ou isso”. Quando o nosso tempo histórico acaba. A exposição reflete também sobre os desejos avassaladores que, por mais exauridos que tenham sido, sempre rebrotam, desencadeando um convívio com a natureza que acaba por desenhar no finito um desejo angustiante de infinito, a maior inconsistência que possa existir na relação com o mundo. Em Redefinição de limites, algo dessa natureza está em questão; afinal, arrancar os pés do chão é desacelerar. E, ao mesmo tempo que desacelera, porque reestrutura os desejos, permite voos altos à velocidade da luz.

Notas:

(1) BAUDRILLARD, Jean. La société de consommation. Paris: Denoel, 1970.

(2) THOREAU, Henry David. Walden. Porto Alegre: Coleção L&PM Pocket, 2010.

(3) DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver: escritos sobre as artes do visível. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2012.

(4) Op. cit., p. 82

(5) NANCY, Jean-Luc. Être singulier pluriel. Paris: Galilée, 1996.

Experiência de desaceleração

Bruno Kurru

Josué Mattos

Josué Mattos é historiador da arte e curador. Graduou-se em história da arte e arqueologia na Université Paris X Nanterre. É mestre em história da arte contemporânea pela mesma instituição. Obteve o título de master 2 em práticas curatoriais e gestão da criação contemporânea na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Foi curador de Por aqui, Formas tornaram-se atitudes (Sesc Vila Mariana – Polo Bienal São Paulo), Terres et Cieux – Sandra Cinto e Brígida Baltar (Mairie du VIIIème, Paris) e Projection (RATP, Paris; e La Casa Encendida, Madrid). É curador do Museu Casa de Portinari em Brodowski, São Paulo.