Felipe Scovino

Ana Holck

Bianca Tomaselli

Gisele Camargo

Luiza Baldan

Maria Laet

Felipe Scovino (Rio de Janeiro, 1978) é professor colaborador no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (UFRJ). Escreve ensaios sobre arte contemporânea brasileira para periódicos nacionais e internacionais. Entre as suas curadorias mais recentes destacam-se Arquivo Contemporâneo (MAC, Niterói, 2009) e Abre-Alas 6 (A Gentil Carioca, RJ, 2010). Publicou os livros Arquivo Contemporâneo (7Letras, 2009) e Cildo Meireles (Azougue Editorial, 2009). Em 2008, recebeu a bolsa Estímulo à produção crítica em artes (Funarte). Vive e trabalha no Rio de Janeiro.

O Lugar da Linha

Felipe Scovino

O conjunto dessas obras, enquanto estruturas em fragmento, parte do pressuposto de que há de se buscar elementos de resistência que dêem às obras uma capacidade de diferir no meio da indiferença, extraindo da multiplicidade sinais de singularização.

A ansiedade e a incerteza geradas pela dissolução de estruturas fixas são compensadas pela descoberta, em seus interstícios, por assim dizer, de uma nova elasticidade e fluidez. Na tripartite metáfora dessas obras – tempo/objeto/materialidade –, a linha sem forma e sem fim busca seu precário equilíbrio ao mesmo tempo em que é o personagem central dessas narrativas.

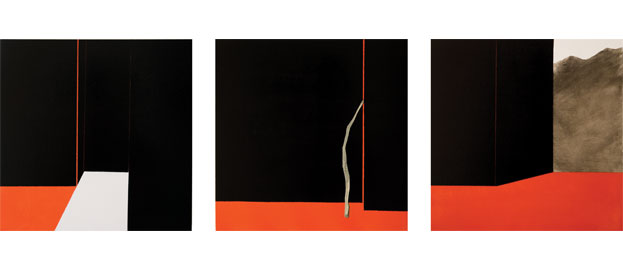

O diálogo dessas obras não se encontra na sua aparência imediata, mas na transformação simbólica que a linha sofre; algo que deixa o tempo mais lento do ponto de vista do espectador contemporâneo. A possibilidade de instauração de vias de (im)permanência da linha no espaço, seja nas fotos quase renascentistas de Baldan (onde a linha se confunde entre “ser pintura” ou “ser fotografia”, ao mesmo tempo em que cria um campo autônomo para pensá-las enquanto e tão somente como imagem), ou no diálogo fecundo entre pintura e cinema de uma velocidade quase instantânea e construtora de estiramento na obra de Camargo – uma vez que todos os trípticos estão conectados a uma única estrutura interdependente, ao mesmo tempo em que cada obra guarda a sua unicidade –, que, com o tempo, altera a estrutura desse conjunto.

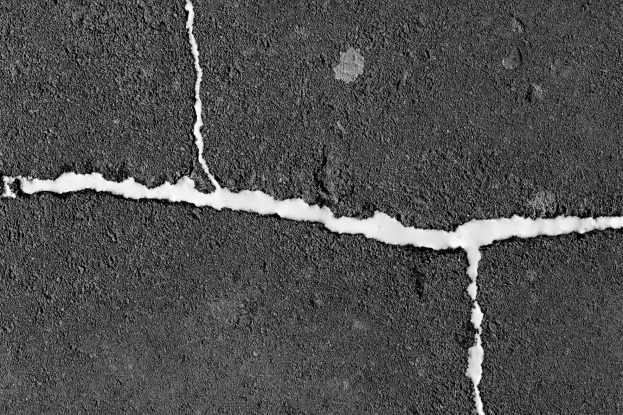

Laet desloca o acaso como método para o seu trabalho, de forma que a linha torna-se derivada de um acidente. Essa mesma linha não é delimitadora de um espaço, mas estabelecimento de dúvidas, “rios” que transmitem um forte sentimento de aproximação entre silêncio e suavidade. Na escultura de Ana Holck, a linha, gradualmente escapando de seu confinamento e dissipando-se no espaço ao redor, é também o agente de uma entropia gradual à qual o objeto material e seu impacto visual estão sujeitos. Na série Desenhos parasitas de Bianca Tomaselli, acredito ser significativo que estes trabalhos tenham emergido da pintura e tenham modificado a orientação da mesma. É uma linha que exibe o comportamento dos materiais, originando daí o seu significado.

A fluidez, a coexistência na diferença, o caráter processual e a fragmentação são situações que criam campos de diálogo entre as obras e colocam a linha como atravessadora dessas transformações negociadas.

Felipe Scovino

--

Com a exposição “O Lugar da linha” abrindo em 19 de abril no Paço das Artes, o curador Felipe Scovino enviou por e-mail perguntas, considerações e comentários para as 5 artistas participantes da exposição. Maria Laet, Luiza Baldan, Ana Holck, Gisele Camargo e Bianca Tomaselli teceram seus territórios, caminhos e circuitos, compartilhando ideias e reflexões.

A partir de duas questões relacionadas ao espaço – sua representação racionalista e a percepção fenomenológica do mesmo -, de que maneira a linha deixa de ser um mero adereço formal para se tornar um personagem central na sua obra?

Maria Laet: Acho que a linha é um espaço de encontro, de contato, ou a manifestação visual de determinada forma de contato. A manifestação de um espaço potencial mesmo, que passa a existir pelo encontro de duas partes — como escreveu Manuel de Barros em ‘Eu fiz o nada aparecer’. A linha está na minha poesia, incorporando esse ‘nada’, esse espaço invisível de encontro e diálogo que passa a aparecer, ou através do qual o trabalho aparece.

Luiza Baldan: A linha para mim é um elemento que desenha dividindo o quadro em muitos planos, sendo capaz, inclusive, de jogar o espectador para fora da imagem. É desta forma, através da linha-luz, linha-coluna, linha-anteparo, que a fotografia acontece, como se dá por exemplo na série Sobre umbrais e afins.

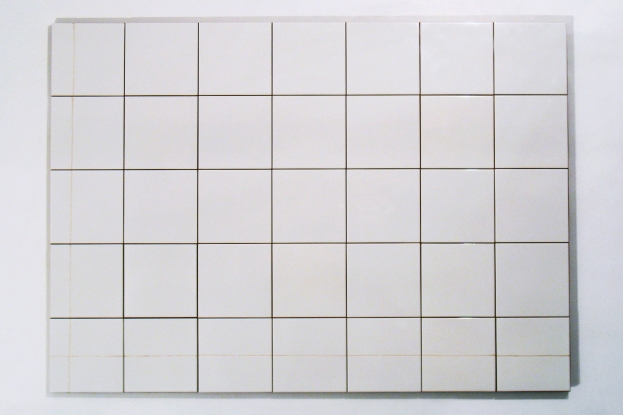

Bianca Tomaselli: No meu caso, desde as primeiras experiências, do final dos anos noventa, os espaços ladrilhados margeiam um campo de investigação. Nesse espaço racional do ambiente sanitário o lugar do rejunte se mostra uma zona lisa, escorregadia. Ao mesmo tempo em que estrutura aquela grade de azulejos disposta racionalmente no espaço, o rejunte é o limite da sujeira, da contaminação, do resíduo, do corpo. Em meus trabalhos a linha surge a partir do rejunte ou, melhor, desta reflexão sobre o mesmo. De modo que, no caso dos Desenhos com rejunte e em particular a instalação Desenhos usados que realizei no Centro Cultural Sérgio Porto, no Rio de Janeiro, em 2009, o corpo da linha e o corpo do rejunte se confundem e se tornam, a meu ver, uma espécie de “sujeira plástica”.

Ana Holck: Eu vejo a linha como estrutura do trabalho, ela é a estrutura, o corpo. Penso sempre numa estrutura formada por linhas e planos que tem como ponto de partida o espaço entorno ou um objeto dado de antemão, como no caso dos blocos de concreto hexagonais.

Gisele Camargo: Eu diria que a linha é um agente duplo no meu trabalho, às vezes ela entra como objeto, bem definida enquanto linha, outras vezes ela entra como uma linha luz, totalmente poética. Como objeto ela quebra possíveis perspectivas que estejam acontecendo, remetendo todo o quadro para o plano, toda uma situação que era para levar o observador para dentro do quadro acaba sendo impedida pela linha, e isso me interessa no conjunto dos trabalhos, principalmente quando vistos a distância. Quando ela entra como luz, vem com muita delicadeza (in)definindo as quinas das paredes negras, e essas quinas são de cor,uma cor luminosa que dá a linha uma outra natureza, ela não define o espaço, apesar de estar ali para defini-lo. Como se fosse um leve e fino buraco entre os planos. Crio espaços internos (arquitetônicos) com algumas aberturas externas (natureza, janelas), cada elemento tem sua própria fatura e brinco com isso, misturo os elementos como numa colagem, eles não se penetram, eles se superpõem.

No todo, quando se olha o trabalho de certa distância (normalmente muitas partes) é que a linha acaba tendo o seu momento mais importante como objeto, pois as partes que possuem linha acabam se unindo visualmente, formando um desenho abstrato. E isso pra mim é muito interessante, pois essa "dissonância", esse desencaixe de interesses do trabalho, entre ser figurativo e incluir uma leitura abstrata, são possibilitados principalmente pela relação das linhas (objeto/luz) com os outros elementos.

No caso das obras de Luiza Baldan e Maria Laet há uma espécie de silêncio que paira sobre aquelas paisagens. Nas obras de Bianca Tomaselli, a linha constrói um território de camuflagens e incertezas. É risco em seu sentido plural. Em Gisele Camargo, a linha é uma composição relacional, ou seja, é regida por um sistema de partes sempre relacionadas umas às outras, construindo um território de planos e espaços que deslocam a bidimensionalidade para o campo da experimentação. No diálogo com uma invenção de vazio, as esculturas de Ana Holck, em sua economia de elementos e tendo o ar como elemento de sobrevoo, constituem-se como transparência e incerteza. Como vocês avaliam essas características?

ML: Eu acredito que esse silêncio é parte intrínseca de, como você mesmo disse em outra conversa, um discurso íntimo. Diz respeito à qualidade do devaneio, da vivência, que gera a poesia — que você chama aqui de paisagem.

LB: Acredito que o silêncio "apareça" no meu trabalho de muitas maneiras, mas uma delas provém do fato de que sou a única testemunha da cena fotografada, ou pelo menos é isso que deixo transparecer na imagem. Busco locações não necessariamente silenciosas, mas que se apresentam em momentos de silêncio.

BT: Sim, há um preenchimento muito sutil do espaço em que se encontram que os trabalhos da Gisele operam e que subvertem a sua lógica enquanto pintura. As esculturas da Ana lidam também com uma perda ao tomarem o ar como matéria. Os trabalhos da Maria tem sido uma descoberta, estou conhecendo sua produção, mas gosto desse silêncio que, de algum modo, me leva a pensar algo sobre os trabalhos da Mira Schendel. Já nas imagens da Luiza, o silêncio para mim é ao mesmo tempo ensurdecedor - aqueles lugares são insuportavelmente preenchidos de fantasmas de pessoas e lugares sobrepostos. Essa “duplicação” me interessa. Acho que o que você percebe como dúbio nos meus trabalhos vem dessa estratégia de repetição, de duplicação do mesmo. Que é, no íntimo, uma afirmação de todos os outros possíveis, tal como falávamos de Robert Gober numa outra ocasião.

AH: Não sei se eu estou inventando vazios. Vejo como se eu estivesse mostrando algo que não é visível, mas que existe no espaço, ou no objeto que dá origem a uma escultura. Meus trabalhos têm sempre um ponto de partida que é bem real...

GC: Penso que quando você fala da linha no meu trabalho, há um encaminhamento para um lado muito formal. Penso que esse aspecto existe, e falo dessa linha na primeira resposta, talvez levada pela sua condução, e também porque dependemos de alguns recursos formais para obtermos êxito nos nossos objetivos. No entanto, acredito que a linha que mais me conduz e é mais importante para mim e para o trabalho, é a linha dos acontecimentos, a linha que conduz o espectador de um quadro ao outro, a linha que mantém uma curiosidade e que tenta desarticular o tempo repetindo situações de formas diferentes, é essa linha que me importa, que me estimula para o próximo e o próximo "quadro".

Mesmo em suportes tão distintos, parecem-me que todas as obras em maior ou menor grau atingem um território de diálogo com a pintura. De que forma suas obras se relacionam com essa mídia?

ML: Entendo que possa haver essa analogia, mas eu não penso em pintura, nem no fazer do meu trabalho, nem depois.

LB: Uso a fotografia para construir imagens. Encontro lugares dos quais me aproprio para fundar novos lugares. A fotografia é, portanto, uma ferramenta com a qual seleciono minuciosamente imagens do mundo num determinado quadro. Esta base de construção se aproxima de certos preceitos da pintura porque muitas vezes se estrutura na perspectiva, nos planos geométricos, e em determinantes de luz e cor, os quais ajudam a compor a ambiência desejada no tal novo espaço construído.

BT: Ultimamente penso que na verdade se trata de desenho. E isso não quer dizer que esteja desenhando. Pois creio há uma discussão que vem do desenho, que está na minha formação e que me acompanha independente de estar trabalhando com instalações ou ainda que esteja no campo da escultura ou da pintura, como você sugere. Sem dúvidas você tem razão em sua afirmação, há toda uma vocação pictórica da grade, principalmente da grid modernista que me interessa retomar. Me interessa situar a pureza como algo asséptico e perceber ali, no seu convívio, algum ruído, alguma poeira... por isso os azulejos sempre bastante presentes... Mas acho que no geral se trata dessa coisa que para mim vem de uma prática do desenho, que poderia dizer talvez de uma intenção que não se satisfaz, algo da condição humana e que está também presente na grade - o que talvez explique parte da sua persistência ainda na produção atual.

AH: Acho que a linha sempre levanta a questão “figura e fundo”... por isso ela traz questionamentos da pintura. Mas no meu trabalho, vejo ainda a questão da cor nos materiais que eu uso. As minhas esculturas têm uma cor que é pensada para não parecer cor... o material que eu uso é “colorido” pois é artificial: plástico, acrílico, vinil, muito diferente de ferro, alumínio, etc, onde a cor está diretamente relacionado a matéria... a cor dos acrílicos e vinis que eu uso procura fazer uma fusão entre o objeto e o espaço entorno, dialogando com as cores do espaço.Outros territórios pelos quais as obras seguramente caminham são a impermanência e a fragmentação. Como vocês lidam com essas categorias em seus trabalhos?

ML: Acho que a fragmentação para mim, por mais ambíguo que possa parecer, muitas vezes exalta a continuação de um movimento - uma energia - através da criação de um terceiro espaço, como uma nova configuração, realidade, ou possibilidade. A questão da impermanência, dentre outras possibilidades de leitura, é parte essencial de uma dinâmica de encontro, que mencionei um pouco na primeira pergunta. Na dinâmica de um encontro — na qual existe a união de duas partes, a criação de um espaço potencial, e a separação, restauração dos limites de cada parte — os limites, essencialmente, não são rígidos, não são permanentes ou imutáveis.

LB: Tanto a impermanência quanto a fragmentação são pré-requisitos do meu trabalho. As imagens acontecem no trânsito de um lugar a outro. Aproximo-me com mais frequência de espaços que são habitados de forma provisória, inclusive por mim. Então o que de fato se vê nas fotografias são cenários aparentemente vazios justamente por serem inconstantes, por serem intervalos, por serem fragmentados, que apresentam somente vestígios e suposições.

BT: Quando executo os riscos nos azulejos minha tendência é sempre a de voltar com a broca de diamante para a mesma linha e refazê-la uma vez mais. Porque o risco me coloca frente a uma série de exigências que me percebo trabalhando, enfrentando. Há de se seguir um ritmo tal, uma dada espessura e direção, certo “caminho” (Lygia Clark nas entrelinhas), que, no entanto, sempre se volve frustrado (ou Louise Bourgeois ao insistir que pela escultura você se livra dos seus demônios, o desenho não, o desenho é apenas uma pequena ajuda). Porque se trata dos limites que incessantemente colocamos a nós mesmos. Acho que a impermanência e a fragmentação devem estar nessa série de retornos, desses riscos sobrepostos e frustrados, de uma linha que para mim é ao mesmo tempo um pouco da nossa condição.

AH: Meus primeiros trabalhos eram muito efêmeros, quase “descartáveis”. Depois de terminado o período de exposição, as fitas viravam um bolo e iam para o lixo... o que ficava era o registro fotográfico ... depois dei um jeito de prolongar a vida deles instalando-os em caixas de acrílico totalmente lacradas... atualmente, as esculturas em policarbonato alveolar que apresentarei são efêmeras em outro sentido, pois possuem uma estrutura mole que é recombinável e se transforma a cada nova montagem, mantendo de outro modo as características de impermanência a que você se refere.

GC: O meu trabalho é essencialmente figurativo, existe nele uma narrativa,essa linha que caminha com o olhar de quadro para quadro, criando uma sequência,um "caminho" para os acontecimentos. No entanto, sigo pictoricamente usando alguns “recursos” cinematográficos que provavelmente foram pesquisados em pinturas. "A imagem torna-se verdadeiramente cinematográfica quando (entre outras coisas) não apenas vive no tempo, mas quando o tempo também está vivo em seu interior, dentro mesmo de cada um dos fotogramas", afirma Tarkovski.

Repito as montanhas e os espaços negros, mas eles sempre são diferentes, como sepassássemos pelo mesmo lugar, mas a cada momento esse lugar se transformasse,apresentando novidades, como se ainda não tivéssemos visto aquele pequeno elemento escondido. A fragmentação é fundamental para a existência do meu trabalho. Só com ela me sinto capaz de repetir sem repetir. Narrar, caminhando para uma profundidade e não para uma descoberta final.

Apesar da exposição contar com 5 artistas mulheres, penso que de forma alguma estamos falando sobre “arte feminina” ou “feminista”, categorias que têm sido temas de grandes exposições retrospectivas nos Estados Unidos e na Europa nos últimos 10 anos. Contudo, vocês entendem que no trabalho de vocês há um olhar “feminino” sobre a percepção e apreensão do mundo? Ou a sensibilidade (muitas vezes confundida com feminilidade) é imponderável para ambos os sexos?

ML: Acho que sensibilidade é atributo potencial do ser humano. Feminino e masculino são qualidades tanto do homem como da mulher. Sobre a minha forma de percepção e apreensão do mundo, sem dúvida o 'feminino', como uma das características (dentre outras mais ou menos óbvias) que me constituem, faz parte desse olhar. Mas isso não quer dizer que o trabalho levante essa questão, ou que seja feminino.

LB: No meu trabalho, se o olhar é feminino, o é somente porque ter sido elaborado por uma mulher. Este ponto não é fundamental na produção.

BT: Não gosto dessa ideia de uma arte feminina. Porque sempre penso meu trabalho num polo, ao contrário, bastante masculino, risos. Teria que falar do pai, de uma certa engenharia agrária que me cerca. Ou da casa modernista em que nasci e morei por 29 anos, mas a cadeira não me serve no momento... Meu trabalho é bastante braçal e operário e, nesse sentido, próximo de uma noção extremamente grosseira, rude, do desenho preto e branco tal como quer Richard Serra ou o arquiteto/operário de Matthew Barney (risos), ainda que, claro, bastante diferente. Pois, por outro lado, me interessa o que se coloca sob o título de “geometria feminina” no trabalho de Bourgeois. Ainda que não concorde que feminino seja o melhor termo, pois creio que importa resgatar uma dimensão subjetiva do ritmo que resista à domesticação.

AH: Eu confesso que acho meus trabalhos muito masculinos. Quando fiz as pontes, olhava e pensava: “nossa que coisa de menino”. Engenharia, estruturas, é um universo muito masculino e eu me surpreendi muito com isso... mas se você pensar bem, dificilmente um homem faria uma ponte com fitas, não? Acho que existe uma tensão entre o feminino e o masculino no meu trabalho... tem uma coisa de querer fazer esculturas grandes, ocupar espaços enormes, que exigem um vigor, uma certa força masculina, física até, mas elas carregam certa fragilidade e uma delicadeza de um tecer que é mais feminino... Acho que tem algo de costura, de tecer, embora eu particularmente odeie linha e agulha...

GC: Sinceramente não penso sobre essa questão enquanto estou trabalhando, ou em relação ao meu trabalho final. Acho que esse "olhar feminino" está intrínseco.Em alguns momentos percebo que só uma mulher pintaria aquilo...mas, definitivamente não é uma questão pra mim.