Rafael Campos Rocha

São Paulo, 1970

Rafael Campos Rocha

Rafael Campos Rocha nasceu em 1970 em São Paulo. Expõe sua obra plástica com regularidade desde 2001. Como cartunista, desde 2007 escreve, desenha e publica o fanzine digital O poder do pensamento Negativo – como destruir a sua vida e das pessoas que vc ama em 2 lições, e tem colaborado com publicações como Caros Amigos, Revista Piauí, Novos Estudos, Tatuí, Jornal de Resenhas, Folha de São Paulo, entre outras. Foi colaborador da galeria gerida por artistas 10,20 x 3,60 em São Paulo e fundador das galerias ateliê397, também em São Paulo, e noó, em Barcelona. É professor independente de História da Arte desde 1999, além de lecionar em instituições como Instituto Tomie Ohtake, Projeto Aprendiz, SESC, EdEn e Collegio das artes. Como crítico de arte, escreve regularmente para catálogos e livros de artistas, além de colaborar para publicações como a Revista Novos Estudos, a Nossa história, a Tatuí e a publicação digital Canal Contemporâneo.

José Bento Ferreira

É estranho conversar com Rafael Campos Rocha. Seu conhecimento sobre história da arte e sua presença de espírito produzem a ilusão de um bate-papo comum, mas logo se percebe: é um artista criando. De modo mais sutil e inteligente do que a performance interativa convencional, como de Marina Abramovic no MoMA (The artist is present), sua presença se faz através da fala.Seja na mesa de bar, na sala de aula ou no debate público, é cômodo crer que se discute futebol, pintura ou filosofia, até a sensação perturbadora de que essas situações são irreais, e auditório, alunos, fregueses e garçons fazem parte de algum tipo de espetáculo construído para espectadores dos quais não se tem notícia.

Essa tomada de consciência da “metáfora interna” das obras de arte (segundo Arthur C. Danto), como se a experiência estética pudesse ser vista de fora, orienta o trabalho de Rafael Campos Rocha desde a pintura até os meios com os quais lida agora.

Uma vez vista a “moldura”, a “imagem” (o quadro) não é mais a mesma, nos termos de Hans Belting. Cito o artista em conversa recente: “tenho uma coisa a dizer sobre o Hans Belting: ele tá certo”.

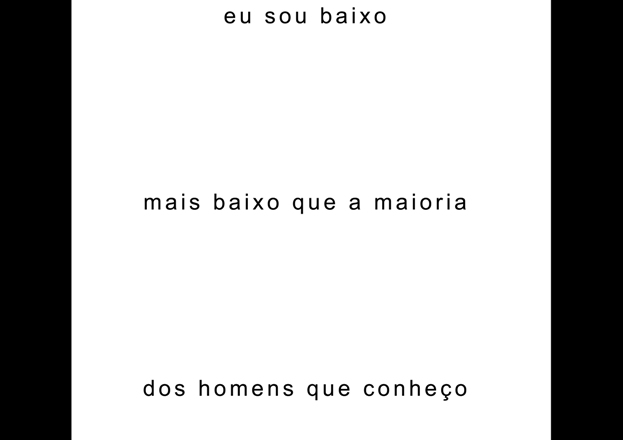

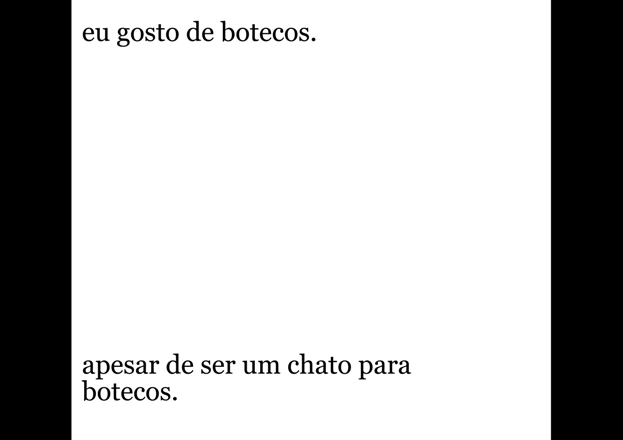

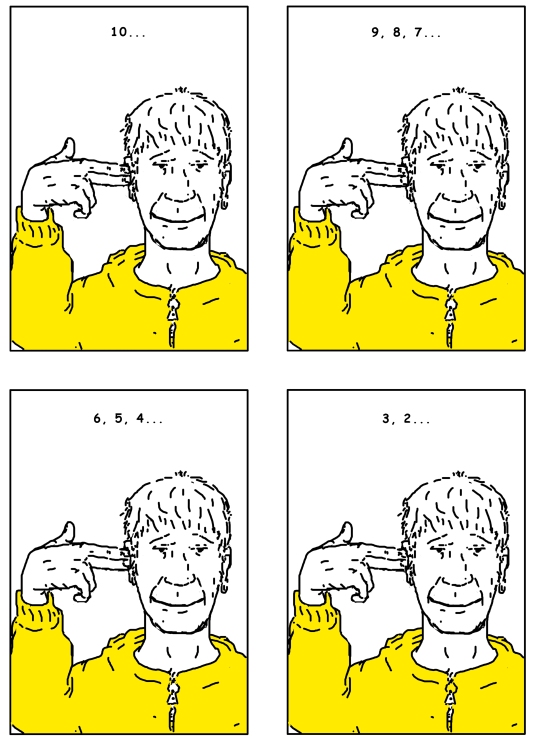

Assim como os “fanzines”, os “filmes” são apropriações de meios de comunicação de massa. Há, porém, a insistente negação desses meios. Os quadrinhos são expostos como quadros. Os “filmes” não funcionam como videoarte, foram reduzidos à condição de falas, assim como os “desenhos” recentes, em que as imagens são abolidas em proveito de palavras.

Os “filmes” imitam o tempo e a cadência da fala, assim como os “desenhos” imitam a “visão do artista”, sendo que a arte contemporânea parece ter perdido a capacidade de reproduzir essa fala e essa visão. Esse texto, por exemplo, é parte do mecanismo que Rafael põe entre parênteses, sobre o qual suspende o juízo. Os conceitos e descrições dos textos críticos também são cifrados.

A imitação da fala nos “filmes” sinaliza a impossibilidade da fala. O espectador se faz de interlocutor, mas não deixa de se dar conta de que está apenas assistindo.

Para além do impasse, Rafael Campos Rocha aborda a “subjetividade moderna” de modo conceitual. Craques e mestres, filosofia e convívio, são formas da subjetividade estilhaçadas pela paisagem contemporânea. As “totalizações” contra as quais ele adverte representam o equívoco de se atribuir a um desses fragmentos o valor de identidade, caminho que tangencia o dogmatismo e o fundamentalismo.

Portanto é preciso tentar juntar as peças, por mais difícil que isto seja, sem deixar de ser mais uma delas.

--

FUTEBOL-ARTE

“Romário, Zidane, Messi, Rivaldo”, quatro filmes de Rafael Campos Rocha

Ao meu pai

“Foi um belo jogo, os dois times jogando para a frente, muito melhor do que aqueles jogos em que não acontece nada”. Como assim não acontece nada? Como se em pinturas abstratas, esculturas, vídeos ou instalações não acontecesse nada. Com certeza acontece muita coisa em Pollock, por exemplo. Ver essas coisas talvez não seja uma questão de percepção, mas de conhecer uma certa linguagem que chamamos de história-da-arte. A estrutura dessa linguagem parece estar oculta no caso da experiência estética tradicional. Porém em nosso tempo ela vem à luz, primeiramente com a busca modernista por “auto-definição”, logo em seguida com a apropriação (pós-moderna? contemporânea? pós-histórica?) do conceito filosófico de “consciência de si”.

Soaria ingênuo dizer que nada acontece em jogos de futebol duros e táticos, sobretudo quando se conversa com alguém acometido pela “febre de bola”, como diagnosticou brilhantemente o escritor inglês Nick Hornby no romance que reconstitui a experiência filosófica de tomar consciência disso. Assim como soa ingênuo alegar indiferença com relação a certas formas de arte moderna e contemporânea, pois isso não seria de modo algum um juízo, mas sim a falta daquela linguagem, estrutura ou febre que deflagra alguma experiência. Que por sinal não é necessariamente benéfica, como descobre Hornby, ironicamente apelando para um estado de desinteresse que também é filosoficamente cifrado.

Rafael Campos Rocha apresenta em seus “filmes” uma dessas jornadas em busca de auto-conhecimento. Com a ressalva de que a “febre de bola” é um lugar-comum entre nós, sul-americanos, uma espécie de doença endêmica. A operação de fato extraordinária seria a explicitação de uma condição muito mais rara, que podemos chamar de “febre de museu”: o amor dedicado, incondicional, o estudo apaixonado e rigoroso dos grandes temas da história da arte do passado e do presente, combinados com uma consciência exata e cruel do fim da história da arte como conhecimento objetivo, como algo além de narrativa.

Tal drama subjaz à conversação calma, por vezes triste desses “filmes” que comparam grandes jogadores do nosso tempo com artistas difíceis, mais famosos do que conhecidos. Inteligentemente, as referências trazidas do mundo da bola são recentes, enquanto as que provêm do mundo da arte são atemporais. Certamente o artista viu outros gigantes como Zico, Falcão, Careca e Maradona, mas eles pertencem à idade de ouro. Ele sabe que ela passou e que isso não é o fim. Então ele fala sobre a época do desencantamento tanto no futebol quanto na arte. Ele diz aquilo que nós já sabemos, que se pode admirar Zidane por sua técnica, mas que é preciso muito conhecimento sobre futebol para compreender a fundo sua genialidade. Mais importante do que isso, porém, o que não é tão óbvio: o mesmo vale para a arte.

Assim me parece que ele não fala sobre arte para torcedores de futebol, ele fala sobre futebol para o mundo da arte. E ele diz que a arte não é como o confronto eletrizante de dois times desesperados e desorganizados, repleto de gols e emoção. Talvez isto seja entretenimento. Futebol de verdade não é assim, tampouco arte de verdade. A beleza do futebol está na pressão exercida por atacantes sobre a defesa adversária, está no contra-ataque armado por defensores. Não é explícita. A beleza da arte contemporânea está na conscientização de que a experiência do belo depende de um contexto, não vem do Ser, do Espírito Absoluto, da Mãe-Terra ou quaisquer ilusões metafísicas que se possa conceber. É preciso conhecer para gostar.