Cristina Elias

São Paulo/Brasil, 1978

Cristina Elias

É artista e coreógrafa. Tem mestrado em Estudos de Movimento pela Universidade de Londres – Royal Central School of Speech and Drama (RU) e faz doutorado no Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade Anhembi Morumbi. Realizou performances em eventos como Festival Plataforma Berlin, MAXXI (Roma), Festival Dança em Foco (Rio de Janeiro) e em instituições como Radialsystem Berlin, MAM e MIS. Em 2013 recebeu o prêmio Funarte – Mulheres nas Artes Visuais.

PAULA BRAGA CONVERSA COM CRISTINA ELIAS

Conversar com Cris Elias é imergir em um desaguar de palavras e pensamentos, num fluxo que conduz o interlocutor para outra profundidade das águas da vida. À maneira da escrita que recobre as paredes na mostra da artista no Paço das Artes, este registro de uma entrevista pode ser lido em qualquer ordem. Quem quiser a linearidade cronológica, vai achar. Quem preferir nadar solto no relato da artista sobre a busca da linguagem síntese de um mar interior, mergulhe em qualquer ponto da conversa.Dança, jornalismo e política

Desde criança fiz balé clássico e sempre tive uma ligação com o corpo, e profissionalmente eu me imaginava dando aulas de dança, mas cursei direito na USP. Foi uma fase de politização, de enxergar o Brasil, sair de uma redoma. Nessa época trabalhei na revista Cult, o que me ajudou a dirimir uma certa angústia com a possibilidade de seguir carreira em direito. Terminei o curso, passei no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), e achei melhor fazer uma pausa para pensar sobre meus rumos profissionais. Fui para Berlim e lá continuei a trabalhar com jornalismo cultural. Depois me mudei para Portugal, sempre escrevendo e sempre procurando o que exatamente eu queria fazer profissionalmente.

De Berlim a Portugal: imigrante

Em Portugal, por volta de 2005, eu trabalhava com jornalismo e me sentia um tanto solitária. Então passei a sair à noite com uma câmera fotográfica e um bloquinho de notas, para conhecer Lisboa do meu jeito. Conheci várias mulheres imigrantes, que fotografei, entrevistei e cujas palavras reverberavam o que eu sentia, era como se o que elas contavam pudessem ser minhas próprias palavras. Esses encontros tomaram uma dimensão poética que um texto de jornalismo cultural não abarcaria. Então guardei esse material, sem saber o que faria com ele. Um dia, dois amigos que tinham uma galeria de arte viram essas fotos e me convidaram para fazer uma exposição. Mas nessa época eu frequentava também um grupo de dança contemporânea, uma coisa já bem perto da performance, e eu aceitei expor na galeria desde que não fosse uma exposição só de retratos na parede. Incluí na montagem uma paisagem sonora com as entrevistas que gravei com as sete mulheres retratadas. Isso foi por volta de 2005, e uma diretora de teatro me propôs transformar o trabalho em peça de teatro. Mesmo vendo o texto encenado, senti que faltava alguma coisa. Isoladamente, a encenação teatral não me satisfez, assim como só uma exposição com as fotos não teria sido satisfatória. Eu precisava juntar corpo, imagem e texto, mas ainda não sabia como.

Dança, teatro, palavras

Atores de teatro físico viram a peça que escrevi em 2005 sobre mulheres imigrantes, e comecei a frequentar esse grupo. Era um teatro mais satisfatório para mim, quase acrobático, com poucas palavras, muito movimento, muito corpo. Percebi que há outras formas de falar um texto. Aliás, Clarice Lispector falou uma vez que não conseguia falar tudo, que havia um mar dentro dela e nem tudo era exprimível em palavra e eu sinto exatamente isso. Meu trabalho é todo baseado na escrita, mas eu preciso achar outras vias de expressão para além da palavra, ou junto com a palavra. E o teatro físico me ensinou isso, a procurar a possibilidade de juntar corpo e palavra.

Uma artista que conheci nessa época, Gardi Hutter, me mostrou a simplicidade de uma expressão sem sons. Ela é uma clown, uma palhaça, aliás uma das melhores do mundo, nascida na Suíça, e tem uma obra super feminista, e quase não fala, quase sem palavras. No trabalho da Gardi Hutter também percebi a importância do fracasso. O clown, o palhaço, já é um fracassado por definição, então ela entra no palco já nessa situação do fracasso e a partir daí tudo é mais fácil, já começa com a dor e a falha. Como eu tinha a percepção de que minha produção não se encaixava em nada, porque não era nem texto, nem fotografia, nem coreografia, eu me colocava em um limbo das linguagens artísticas, e assim a pressuposição da falha na atuação da Gardi Hutter reverberou bastante no que eu procurava.

Londres, estudos, feminismo

Fui pra Londres e lá fiz o mestrado em estudos do movimento, na Central School of Speech and Drama. Eu fazia nessa época pequenas cenas para espetáculos em bares, e para meu estágio prático eu queria de algum jeito trabalhar com a Sasha Walz, uma coreógrafa que tem uma linguagem muito ampla, que usa ópera, cenografia. Na época ela estava começando uma ópera com referências ao teatro Noh, e eu tinha estudado formas de teatro clássico japonês, o que me levou mais tarde à prática do Butoh, que é importantíssimo para mim porque nasceu junto da performance, nos anos 1950. Aprendi muito nesse estágio com a Sasha Walz e ao final ela me ofereceu o estúdio dela para eu fazer o trabalho prático do meu mestrado, que buscou naquelas entrevistas com as imigrantes de Portugal alguma essência do feminino. Enveredei pela teoria do feminismo, ao mesmo tempo em que criei uma performance muito física, que usa um cubo projetado por uma arquiteta, um cubo quadridimensional porque dentro dele tem o movimento de uma bailarina, cuja coreografia foi criada no diálogo entre eu e ela. Eu provocava um movimento, ela respondia, e assim a coreografia de autoria dupla foi criada. A bailarina era uma imigrante polonesa, e na versão em filme desse trabalho eu contratei um bailarino para ser o cinegrafista, para explorar a ideia do olhar masculino, desse observador externo, que mulheres da minha geração introjetaram como sendo masculino. Quando ele chegou o trabalho mudou muito, e percebi a diferença entre videoperformance e registro de performance.

Performance e registro

Minha tese de mestrado em Londres explorou a diferença entre a performance e a performance filmada por um observador externo masculino. Ou seja, a filmagem não foi só um registro da performance, mas interferiu nela, é uma obra em si, e não mero registro. Quando filmo performances, procuro esse elemento de vida, colocar algo de quase-vivo ali no que sem isso seria mero registro. É diferente para o performer atuar para um espectador que está sentado no teatro e fazê-lo para a câmera. Daí começou meu interesse pelo vídeo, assim como meu interesse pela influência do público durante a performance. Me interessa viver o espaço onde faço o trabalho, e quando não estou no espaço, quero que o registro em vídeo seja mais que um registro; que seja vivo também.

Paço das Artes

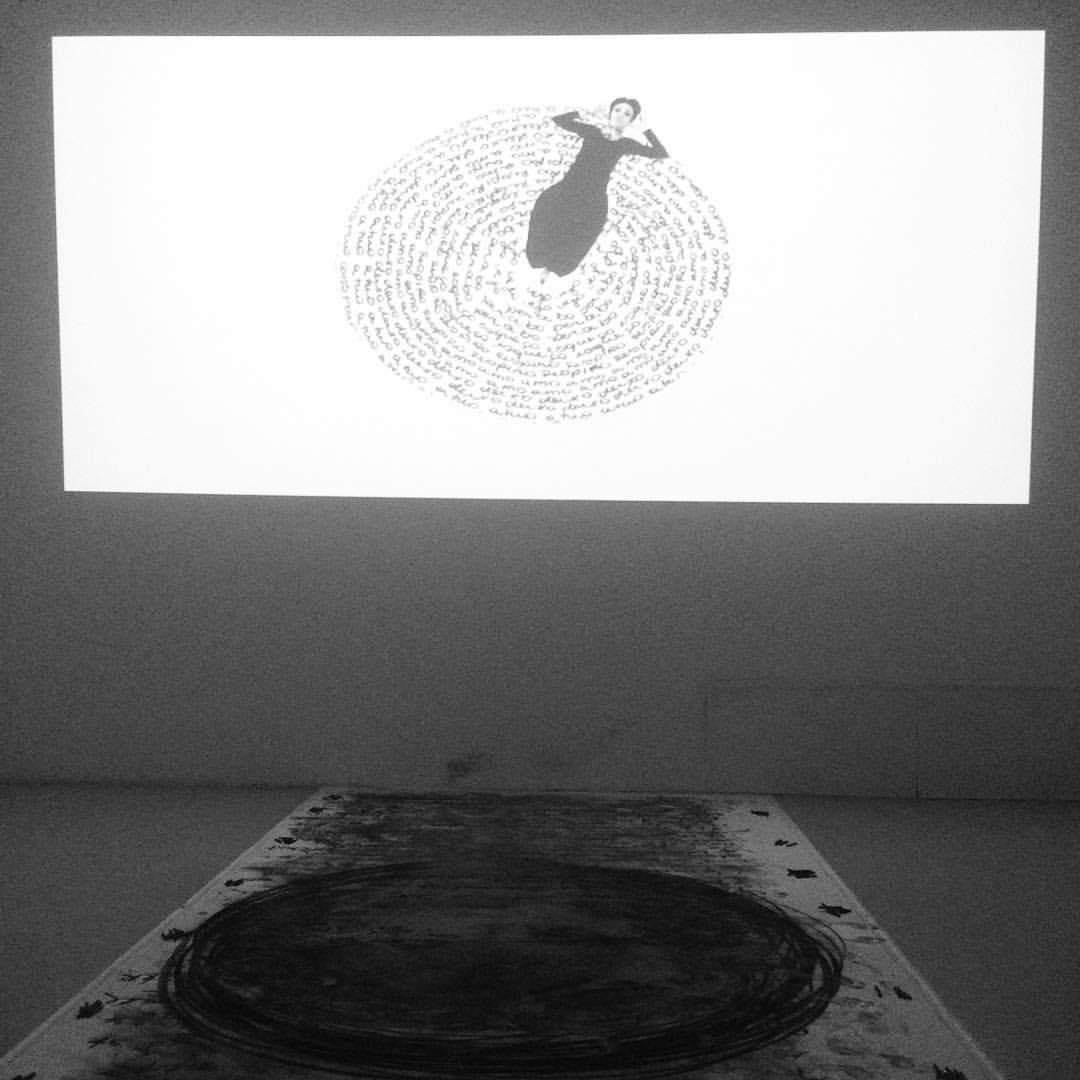

No projeto para o Paço das Artes há quatro vídeos que comecei a fazer em 2013 e que são o resgate da escrita que fiz a vida inteira. São diários de um minuto, às vezes com um caderno de anotações falado em um minuto e um movimento que expressa a síntese dos conceitos do texto. É um tipo de trabalho que não vou parar de fazer nunca, assim como a escrita não acaba nunca. Vou também estar no espaço da mostra por períodos de duas horas em vários dias, e nesse tempo vou escrever no espaço, nas paredes, no chão, essa escrita que vem com o movimento do corpo, mas que não é improviso porque é feita depois de anos de preparo, principalmente um treino físico diário que tem muito do Butoh, e que também não é uma escrita ou uma dança ensaiada. Vou escrever sobre o que vier à mente, forrar todas as dimensões do espaço com essa escrita que eu chamo de “fluxo de inconsciência”, que depende do que eu pensar na hora, uma escrita muito livre, com o movimento do corpo junto, reagindo fisicamente a tudo quanto é estímulo, seja físico seja emocional. Quando estou escrevendo, tenho plena consciência de que estou criando formas no espaço, fazendo gestos, o que é uma coisa visível de fora também. Mas o espaço para o acaso é fundamental. Eu não sei o que eu vou escrever ali, então o movimento não é ensaiado. Mas eu estou ensaiada para agir. Ao acaso.

Sobre a crítica

Paula Braga é professora de Estética no curso de Filosofia da UFABC (Universidade Federal do ABC). Com pós-doutorado pelo Instituto de Artes da UNICAMP, é doutora em Filosofia pela Universidade de S. Paulo e mestre em História da Arte pela University of Illinois, EUA. É autora de Hélio Oiticica, Singularidade, Multiplicidade (Editora Perspectiva, 2013) e organizadora da coletânea Fios Soltos: a arte de Hélio Oiticica (Editora Perspectiva, 2008).

unborn reality.png)